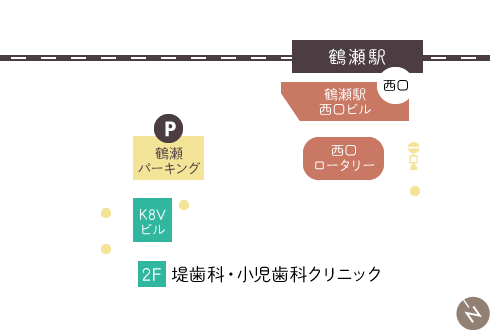

富士見市の歯医者 堤歯科・小児歯科クリニックの歯のお悩み相談室

- 堤歯科・小児歯科クリニック

- TSUTSUMI DENTAL & PEDIATRIC DENTISTRY CLINIC

- Q&A

- お悩み相談室

- HOME

- お悩み相談室

- あなたのお悩みはなんですか?

- 当院に、よく寄せられる歯や口に関するお悩み・ご相談の解決法をご紹介しています。

ご自分の歯や口のこと、お子様の歯や口のことで気になる方、改善したいところがある方、ぜひご参考ください。

全てのカテゴリー

- 最近、口臭が気になるのですが…

-

副院長

口臭は、個人差はありますが、誰もが少なからず持っているもので、

・特定の原因がない生理的なもの

・重度のムシ歯・歯周病など、口の中に原因があるもの

・耳鼻咽喉・呼吸器・消化器系その他の身体的な病気が原因のもの

・実際には臭わないのに不安に感じてしまう自臭症

・タバコ・コーヒー・ニンニクなど食べたものによるもの

など、さまざまな種類があります。

特徴としては、空腹時・起床時・緊張時など、唾液が少なくなると発生しやすく、もちろん口の中が不衛生だと、より強くなるといわれています。

【口臭が心配な時の対処法】

・うがいをする

水だけで十分です。マウスウォッシュを使用する場合には、使い過ぎに注意しましょう!

・水分を補給する

口の中が乾燥すると口臭が強くなりますので、水などで口の中を潤すことが必要です。また、お茶に含まれるカテキンには消臭効果があります。

・キシリトールガムやタブレットを食べる

物を噛んだり、口の中にものが入ると、それが刺激となって唾液の量が増えるので効果的です。

・舌ブラシ・軟らかい歯ブラシで舌を清掃する

舌苔(ぜったい)という、舌に付着しているコケをやさしく落とします。

・ムシ歯・歯周病を予防・治療する

口臭の原因の約90%が、口の中にあるといわれていますので、口臭が気になる方や、口臭を指摘されたことがある方は、歯磨きの方法を考えてみたり、ムシ歯や歯周病を疑うことも必要かもしれません。一度、歯科医院でご相談されることをお勧めします。

- 乳歯の後ろから永久歯が生えてきたけど、 大丈夫でしょうか?

-

副院長

永久歯のたまご(歯胚)は、もともと乳歯の下の歯ぐきの中に埋まっていて、生え変わりの時期を、少しずつ成長しながら待っています。永久歯が大きくなるにしたがって乳歯の根が溶かされ(=吸収され)、グラグラして抜けるという仕組みです。

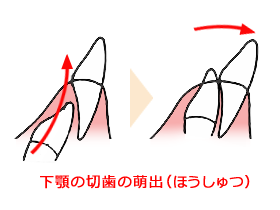

理想的な生え変わりは「乳歯の抜けた後を見ると、永久歯の頭が少し見える」という状態ですが、特に下の前歯の永久歯は、昇りエスカレーターのように、後ろから斜め前に出てくることが多いため、乳歯が抜けていないと重なるという状態が起こりやすいようです。

ほとんどの場合は、邪魔している乳歯が抜けてしまえば、永久歯は正しい歯並びの位置に自然と並びますのでご心配はいりません。

ただ、二枚刃のように歯が重なっている時期が長いと、歯磨きが困難になって永久歯に汚れが残る原因になるため「自然に抜けるのを待つべきなのか、早めに抜いた方が良いのか」を歯科医院にご相談されることをおすすめします。

また、乳歯に比べて永久歯は黄色みが強いため、白い乳歯と混在している時期に永久歯の黄色さをご心配される方もいらっしゃいますが、個人差はありますが、正常な状態ですのでご心配いりません。

- 顎(あご)が、カクカク・コリコリするんですが…2

-

院長

【TCHとは】

歯を失う原因の70%が、重度の「ムシ歯」や「歯周病」と言われており、その他の原因として、ケガ、破折、矯正のための抜歯などがありますが、最近ではテレビやパソコンの普及、生活習慣の変化などによって、新たな問題も指摘されています。

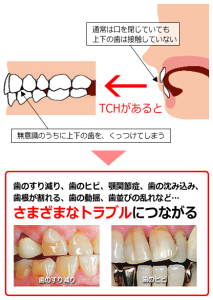

そのひとつが「Tooth Contacting Habit:TCH」(歯列接触癖)というものです。これは、上下の歯を “持続的に” 接触させる、一種の「癖」のことです。

上下の歯の接触というと、一般的には、歯の「かみ締め」や「食いしばり」を連想される方が多いと思いますが、実際には「グッ」と強い力で歯をかみ締めたり食いしばったりするほかに、上下の歯が接触する程度でも、筋の緊張・疲労が生じるということもわかってきました。そして、長期間にわたってその癖が続くことによって、歯に横揺れが加わったり、すり減ったりすることで、歯の健康が害されるとも言われています。

【TCHの問題点】

上下の歯は、ふだん何もしていない時には接触せずに離れています。そして会話や食事などの時に接触する時間を含めても、(上下の歯が)接触しているのは 1日のうちで20分程度というのが正常な時間だと言われています。

しかし、この上下の歯の接触時間が長くなると、筋肉の緊張・疲労、歯や顎関節への負担が増えて、歯の消耗や顎関節症などにつながる恐れがあります。

【TCH対策】

TCHは、テレビを見ている時や長時間パソコンをしている時などに起こりやすいので、ふと気づいた時に、上下の歯が接触していないかどうかを確認して、もし接触していたら離したり、息を鼻から吸って口から吐く深呼吸でリラックスしたりするなど、日頃から、ちょっとした工夫をしていただくことが有効です。

【TCHは重大な問題?】

TCHであっても問題が出ないケースも数多くあります。したがって、特に歯に問題が出なければ、TCHはただの「癖」ですので、それほど気にする必要はありません。

ただし、顎(あご)の疲労感や歯の痛みなどに、TCHが影響している可能性もありますので、そのような症状が出る時には、歯科医院を受診されることをおすすめします。

- 顎(あご)が、カクカク・コリコリ するんですが…1

-

院長

【顎関節症(がくかんせつしょう)とは】

顎(あご)が痛い、口が開きにくい、カクカク・コリコリと音がするなど、さまざまな症状が現れる、顎の関節や周囲の筋肉・じん帯の病気です。

噛み合わせが悪いと起こると考えられがちですが、原因は「持続的な強い力による関節や筋肉の負担過重」であると考えられていて、

・歯ぎしり・くいしばりなどのブラキシズム

・唇や頬の内側をかむ癖

・長期的な片がみ

などの非生理的な運動が続くことが原因といわれています。

特に睡眠中の歯ぎしり・くいしばりなどは負担が強く、基本的には無意識のうちに行っている癖が原因ですので、顎の調子が悪い時には

・大きく口を開けない(あくびなども、要注意!)

・固い食べ物を避ける

・ストレスを発散してリラックスする

など、顎に負担をかけないよう安静にするの一番です。

顎に痛みがあって、食事や日常生活に支障をきたしたり、その症状が続くような場合には、一度、歯科医院を受診し、場合によっては歯ぎしり予防のマウスピースを作製してもらったり、セルフケアの方法をご相談されることをおすすめします。

最近は、上下の歯を持続的に接触させる癖である「Tooth Contacting Habit:TCH(歯列接触癖)」も、顎関節症を引き起こす原因となるのではないかと言われています。

上下の歯の接触というと、一般的には、歯の「かみ締め」や「食いしばり」を連想される方が多いと思いますが、実際には「グッ」と強い力で歯をかみ締めたり食いしばったりするほかに、上下の歯が接触する程度でも、筋の緊張・疲労が生じるということもわかってきました。そして、長期間にわたってその癖が続くことによって、歯に横揺れが加わったり、すり減ったりすることで、歯の健康が害されるとも言われています。

- 口内炎が、よくできるのですが…2

-

副院長

【口内炎とは】

偏食や体調の変化、歯ブラシでぶつけてしまった、唇を噛んでしまった…など、さまざまな原因で、口内炎はできてしまいます。そして、一度できてしまうと、すぐに治すという方法がありません。

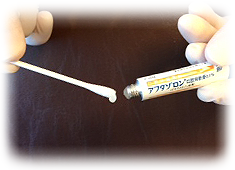

口内炎の傷を保護して痛みを軽減したり、治りを良くする方法として、軟膏をお使いいただく方法があります。軟膏を塗る時には、綿棒を使うと効果的です。

【軟膏の効果的な塗り方】

1. 綿棒の片方に、米粒大の軟膏を取ります。

2. 唾液で濡れていると軟膏が付きにくいため、まず反対側の部分で、 口の中の唾液(水分)を軽く拭います。

3. 口の中を乾いた状態にして、軟膏の付いた部分で、口内炎の上に(軟膏を)軽くのせます。この時には、強くすり込む必要はありません。

この方法で、毎食後と就寝前に3~4 回ほど塗ります。

なお、軟膏を塗っても軽快が見られない場合には、歯科医院にご相談いただくことをおすすめします。

- 口内炎が、よくできるのですが…1

-

副院長

【口内炎はどうしてできるの?】

「口内炎」は、口の中を噛んでしまったり、歯ブラシをぶつけて口の中の粘膜が傷ついたり、ウイルス、細菌、疲労、偏食、ストレス、免疫力(抵抗力)の低下などが原因で、できたりします。

【口内炎を早く治すポイントは?】

口の中の粘膜は、お肌のコラーゲンなどと同様にタンパク質でできているため、口内炎を早く治すには、「タンパク質合成」を促進して、修復力を増すことです。

タンパク質合成に必要な栄養素は、亜鉛、ビタミンB2、ビタミンB6です。これらが不足するとタンパク質の合成量も減って、口内炎になりやすいと言われています。

現代人は、ビタミンB2とビタミンB6は十分に摂取できていますが、亜鉛などのミネラル分が不足する傾向にあるようです。

◎ビタミンB2が多く含まれている食材

海苔・ワカメなどの海藻類、サバ・うなぎなどの魚類、卵、しいたけ、ブロッコリー、ほうれん草など。

◎ビタミンB6が多く含まれている食材

牛乳、チーズ、キャベツ、トウモロコシなど。

◎亜鉛が多く含まれている食材

牡蠣(かき)、ワカメ、コンブ、海苔、スルメ、カニなど。

また、本来、口の中は、唾液が持っている「抗菌作用」や「粘膜保護・修復作用」などによってウイルス・細菌から傷口を守ったり、傷ついても、身体の他の部分より治りやすいものですが、唾液の量が少ない人は殺菌力が弱いために、口内炎になりやすいと言われています。

口内炎の予防には、歯ブラシを正しく使って、口の中を清潔にするように心がけるとともに、ストレスをためこまないようにすることが大切!食事も含めて、日常生活にも気を配りましょう。

疲労・偏食・運動不足は、身体のあらゆる部分の不調につながります。口内炎が頻繁にできたり、なかなか治らない時には、キチンと休息を取って、食生活も含めて「生活のリズム」を、もう一度考えてみることが大切です。

- 子どものハミガキは、 どんなことに気をつければ良いの?

-

副院長

【乳歯の歯並びについて】

2歳半から3歳になると、すべての乳歯が生えそろい、乳歯の歯並びが完成します。

乳歯の歯並びは、すき間がある方が、これから生えてくる大きな永久歯のために良いと言われています。

また、すき間が空いていた方が通気性が良いため、間に汚れが入っても取りやすく、虫歯になりにくいと

言われています。現代っ子は顎が小さいと言われ、歯並びのきついお子様も多いのですが、特に第1乳臼歯・第2乳臼歯の

間(一番奥と2番目の間)がきつく、奥にあるため歯磨きも難しく虫歯ができやすい部分ですので、仕上げ磨きの時に注意していただき、デンタルフロスをお使いいただくことをお勧めします。

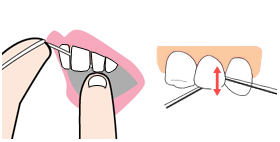

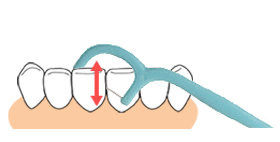

「デンタルフロス」は、歯と歯の間を磨くのに効果的です。

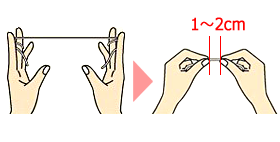

◎デンタルフロスの使い方

1. デンタルフロスを30cmくらいの長さに切って、左右の人差し指(もしくは中指に)巻き付け、1~2cmくらいの長さで固定します。

2. 歯と歯の間に、ゆっくりと前後させながら入れます。

3. 前後の歯の側面をこすりながら、2~3 回上下させて汚れをこすり取ります。

4.取りはずす時は、片方のデンタルフロスを指からはずして、横にそっと引き抜きます。

◎柄付きのフロスの使い方

歯と歯の間に、ゆっくりと前後させながら入れ、前後の歯の側面を2~3回、上下させて汚れをこすり取ります。

患者さんごとに、適した補助器具の種類やサイズなどが異なりますので、ご自身の口の中に合ったものを、歯科医師・歯科衛生士の指導のもと選んでいただくことをおすすめします。

- 歯医者さんでできる「ムシ歯予防」って、 どんなこと?2

-

院長

【歯を守る「フッ素」は、ムシ歯予防に非常に効果的です!】

「フッ素」は、ハミガキ粉に含まれていたり、歯科医院で塗布したりする医薬品です。

歯に塗って膜を作ることによって、歯に汚れがつかないようにすれば、虫歯菌から歯を守ることできるので、虫歯予防に大きく活躍しています。

このフッ素を長期間、定期的に使用することによって、次のような「ムシ歯予防」に効果があります。

【フッ素の効果】

・歯の質を強くする

乳歯や生えたての歯は軟らかくて弱いので、フッ素によって表面を溶けにくい性質に改良できます。

・歯の修復を促進する

フッ素は、食事の後にキズついた歯にカルシウムやリンを再沈着(再石灰化)させる働きがあり、歯の修復を促進します。

・酸産生を抑える

酸産生とは、細菌が(歯を溶かす働きのある)酸を作ることです。フッ素は、ムシ歯菌の働きを弱めたり、ムシ歯菌が作りだす酸の量を抑えたりします。

【いつ頃から始めれば良いの?】

歯は、生えたての時期ほどフッ素をよく取り込むと言われています。下の前歯に乳歯が生えてくる6~7ヶ月頃から、フッ素は可能です。

当院では、小さい頃から歯科医院に慣れていただくように、早い時期からのフッ素をお勧めしています。

フッ素はムシ歯予防に非常に効果的ですが、フッ素だけでは完全にムシ歯を予防することはできません。「正しい歯磨き」を毎日行うことや「食生活」にも気をつけましょう!

- 歯医者さんでできる「ムシ歯予防」って、 どんなこと?1

-

院長

【「シーラント」は、ムシ歯予防のひとつです!】

乳歯や永久歯の奥歯の噛(か)む面は、山あり谷ありで、中央に深い溝があります。

「シーラント」とは、その溝を削らずに、フッ素入りのセメントやプラスチックで埋めることによって、汚れが残りにくく、歯磨きしやすい形にする「ムシ歯予防方法」のひとつです。

生えたばかりの奥歯は背が低いために歯ブラシが届きにくく、歯のそうじが不十分になりがちで、歯質も未熟で弱いために、このシーラントは(特に)生えたての乳歯や永久歯の奥歯には効果的です。

【シーラントの手順】

1. 歯の表面に付着した汚れを機械や器具で、ていねいに落とす

2. 汚れを洗い流した後、セメントやプラスチックで溝を埋める

3. 噛み合わせの確認をして、定期検診

ただし、ムシ歯はひとつの方法だけで予防することはできません。

日頃の歯磨きや、食生活に気をつけて、シーラントのセメントが、欠けたり、はがれたりしていないか、定期的に検診を受けていただくことをお勧めします。

- キシリトールって、食べても ムシ歯にならないの?

-

院長

【キシリトールって効果があるの?】

赤ムシ歯は、ムシ歯菌の量・能力、唾液の量・性質、食生活、生活習慣、歯の形、歯並びなど、さまざまな要因が重なり合って起こる病気で、ひとつの方法で、すべてが解決する予防法はありません。

ここでは、歯磨きとフッ素塗布などを組み合わせて、日常でも簡単に取り入れることができる「キシリトール」について紹介します。

「キシリトール」とは、樹木から取れる天然素材の成分を原料として、フィンランドで生産された甘味料のことです。甘みは砂糖と同じでもカロリーが低いと言われています。

◎キシリトールの効果

・再石灰化を助ける

キシリトールの甘みによって唾液が増え、ムシ歯菌が作る酸を中和し、再石灰化(修復能力)を助けます。

・ムシ歯菌を弱らせる

ムシ歯菌は、糖をエネルギーにして歯を溶かす酸を作りますが、キシリトールはエネルギーにならないので、ムシ歯菌は徐々に酸を作る能力が落ちて、ムシ歯になりにくくなります。・ 歯磨きがしやすくなる

長期にわたって使い続けると、プラーク(歯垢)の性状(粘着性など)が変化して、歯磨きが容易になり、ムシ歯・歯肉炎・歯周病になりにくくなります。

【キシリトールの使い方のポイント】

・口の中の全体に行き渡るように、長い間噛みましょう!

・食後に使用すると効果的です!

・歯の生え替わりの時期には、量や回数を増やしましょう!

ムシ歯予防、歯肉炎、歯周病予防の基本は、歯磨きや歯科医院での歯石除去などの機械による清掃です。

キシリトールでは、ムシ歯を治すことはできませんので、正しい歯磨き、フッ素塗布、食生活の改善などとキシリトールを上手に組み合わせて、お口の中の健康を維持しましょう。

【当院オススメのキシリトール商品】

・歯科医院専用の100%キシリトールガム

・キシリトールタブレット