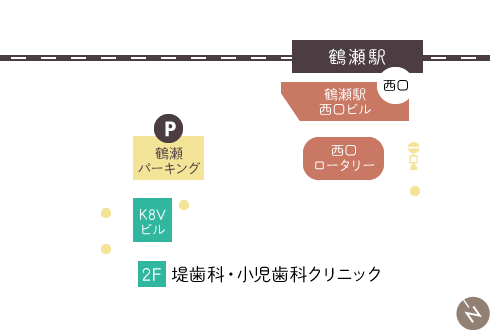

富士見市の歯医者 堤歯科・小児歯科クリニックの歯のお悩み相談室

- 堤歯科・小児歯科クリニック

- TSUTSUMI DENTAL & PEDIATRIC DENTISTRY CLINIC

- Q&A

- お悩み相談室

- HOME

- お悩み相談室

- あなたのお悩みはなんですか?

- 当院に、よく寄せられる歯や口に関するお悩み・ご相談の解決法をご紹介しています。

ご自分の歯や口のこと、お子様の歯や口のことで気になる方、改善したいところがある方、ぜひご参考ください。

全てのカテゴリー

- 歯磨きするタイミングは、いつがいいの?

-

院長

【今まで通り「食後、早い時間での歯磨き」が一番です!】

「食後30分以内に歯磨きすると、歯を傷つけてしまう」と聞いたけど…と、いうご質問を受けることがよくあります。

食事することによって口の中が酸性が強くなって、その状態でハミガキするとエナメル質が削れてしまうのでよくないということなのですが、もともと口の中には歯を修復する能力(再石灰化)がありますので、心配はいりません。

かえって、食後で時間が経つに連れて、口の中に住む「ムシ歯菌」が歯を溶かす酸を作って、ムシ歯の原因になってしまいますので、やはり今まで通り、食後の早い時間での歯磨きが一番だと思われます。

その時々で、いろいろな情報を耳にすることもあるかと思いますが、ご自身の口のことで心配や不安がある場合には、歯科医院に相談していただくことをおすすめします。

- 歯ブラシなどは、どのタイミングで 交換をすればいいの?

-

副院長

【歯ブラシ、フロス、糸ようじ、歯間ブラシの交換時期】

歯ブラシなどは消耗品ですので、口の中をキレイに保つために、適切な時期に交換をする必要があります。

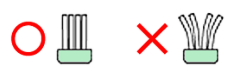

◎歯ブラシ

毛先の開いてしまった歯ブラシでは十分な歯磨きができません。目安は、1ヶ月に1本もしくは毛先が開いてしまったものは交換をしましょう。

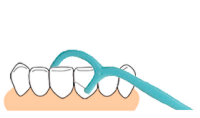

◎フロス、糸ようじ(柄付きのフロス)

歯と歯の間の汚れを取り除く補助器具ですので、1度の清掃で必要な分を手に取り、使い捨てにしましょう。

・フロスは、使い捨てにしてください。

・糸ようじは、使い捨て、または糸の部分がほつれてきたら捨ててください。

◎歯間ブラシ

歯の根元のすき間に残る汚れを取り除く補助器具です。ブラシ部分がほつれてきたり付け根部分が変形してしまったものは交換しましょう。

歯の形、歯並び、歯肉の状態は、人それぞれに違いますので、歯科医師・歯科衛生士と相談のうえ、ご自身に合った歯ブラシや補助器具を選んで、磨き残しのないように歯をキレイに保ちましょう!

- 最近、冷たいものが歯にしみるんです…

-

院長

【「知覚過敏」の対処法と予防法 】

「知覚過敏」とは、ムシ歯でもないのに、冷たいもの・温かいもの・酸味の強いものを口に入れた時や、歯磨きの時などに歯がしみるという症状で、大きな特徴は「一時的にしみる」ということです。

程度にもよりますが、ムシ歯の場合は持続的な痛みを伴うことが多いのに対して、知覚過敏の場合は何らかの刺激によって一時的に歯がしみるだけで、その後は継続しないことが多いようです。

【原因】

知覚過敏は、以下のいくつかの原因が重なって起こります。

◎まちがった歯ブラシの使い方

硬い歯ブラシでゴシゴシと力まかせに歯磨きを続けた結果、歯の表面が削(けず)れてしまったり、歯肉がやせてしまって根元の敏感な部分が露出したことによりしみます。

◎歯ぎしり・食いしばり・噛み合わせによる負担

不安・ストレス・疲れなどによる歯ぎしりや食いしばりによって、歯の一部分に過大な力がかかり、歯の表面が傷ついたことによりしみます。

◎歯周病

歯肉が痩(や)せて下がってしまったことにより、根元の敏感な部分が露出することによってしみます。

◎ホワイトニング

歯を白くする治療中の、ホワイトニング剤の影響によりしみます。

【対処法】

知覚過敏は歯の中の神経が、何らかの刺激に対して敏感になっている状態ですので、(例えば)うがいの時に冷たい水がしみるようであれば、体温に近いぬるま湯でうがいをしたり、歯ブラシが当ると痛い場合は、力かげんや当て方に気をつけ、神経を刺激しないようすることで、しみなくなることもあります。

また、知覚過敏用のハミガキ粉を使用することによって収まることもあります。

【当医院オススメの知覚過敏用ハミガキ粉】

- 歯を失ってしまったら?

-

副院長

【天然の歯に勝るものはありませんが…】

重度のムシ歯、歯周病、ケガなどによって歯を失ってしまった場合には、そのままにしておくと、残った健康な歯が傾いたり、伸びてきたり、歯並びや噛み合わせのバランスを崩したりする原因になります。

失った歯を補うには、主に3つの治療法があります。◎ブリッジ

長所 : 固定式なので違和感が少ない。

短所 : 固定するために周囲の健康な歯を削る必要がある。

◎義歯(入れ歯)

長所 : 歯を削る量が少なく、簡単な型取りでできる。

短所 : 金属のバネや歯ぐき色の床があり、取り外し式なので違和感が強い。

◎インプラント

長所 : 周囲の健康な歯を削らずに、自身の歯と同じような感覚で咬める。

短所 : 治療に期間と費用がかかる。

どんな治療でも天然の歯に勝るものはありません。

日頃のケアと定期検診、歯垢・歯石除去で、口の健康を心がけましょう。

- 妊娠中の薬って大丈夫なの?

-

副院長

当院では、妊婦中や授乳中のお母さんには、不必要にお薬はお出ししません。

ただし、ひどい痛みを我慢するストレスや化膿して腫れている状態を放置すると、かえってお腹の赤ちゃんやお母さんに悪い影響を与えてしまいますので、妊娠中や授乳中でも、必要に応じて産科担当医師と相談した上で、お薬をお出しします。

一般的に、歯科で処方される化膿止めの「セフェム系抗生剤」は、お腹の赤ちゃんや授乳中のお子さまへの移行が少ないとされ、痛み止めのアセトアミノフェンは、小児の鎮痛解熱剤としても使用されています。

コチラもあわせてご覧ください 妊娠中は、どんなことに気をつければ 良いの?

- 妊娠中のレントゲンは大丈夫?

-

副院長

歯科医院で使用するレントゲン撮影機器には、

・2~3歯の範囲を部分的に撮影する「デンタルレントゲン写真」

・顎(あご)の全体を撮影する「パノラマレントゲン写真」

の2種類があります。

どちらも直接お腹にレントゲンが照射されることはありません。撮影部位がお腹から離れていますし、防護エプロンを着用してお腹周りを保護すれば、赤ちゃんへの影響はないとされています。

また、当院に設置されているデジタルレントゲン装置は、従来のレントゲン撮影に比べて防護エプロンを使用すると、レントゲン量は1/100程度に減弱され、限りなくゼロに近くすることが可能です。

診断や治療に必要な場合はレントゲン撮影を行いますが、心配な方は遠慮なく撮影を断っていただいて構いません。

*人が地球上で1 年間に浴びる自然放射線量(レントゲン写真は放射線で撮影します)は、日本で約2.3mSV(ミリシーベルト)です。デンタルレントゲンでは150枚以上、パノラマレントゲンでは100 枚撮影できる計算になります。

コチラもあわせてご覧ください 妊娠中は、どんなことに気をつければ 良いの?

- 妊娠中に歯科治療は受けられるの?

-

副院長

歯の治療に関しては、妊娠初期・後期では、応急処置にとどめることがありますが、安定期(5~7ヶ月)に入っていて、産科担当医師にレントゲン・麻酔・投薬などの了解が得られれば、歯科治療を受けていただくことが可能です。

歯科治療に使用する麻酔(キシロカイン)は、通常の使用量であれば問題はなく、出産の際に痛分娩にも使用されています。

ただし、妊娠中は、やはり治療の制約があることも確かで、ホルモンバランスの変化によってムシ歯や歯肉炎になりやすいなど、口の中の環境もトラブルを抱えやすい時期でもありますので、日頃のケアに気をつけて、心配なことがあれば、早期に歯科医院を受診されることをおすすめします。

コチラもあわせてご覧ください 妊娠中は、どんなことに気をつければ 良いの?

- 妊娠中は、どんなことに気をつければ 良いの?

-

副院長

【妊娠中のお口の管理は、特に注意が必要です!】

妊娠中は、ホルモンバランスの変化で歯周病菌が増えたり、唾液の量が減って口の中が乾きやすくなったりします。また、免疫力が落ちたりすると、ムシ歯や歯ぐきの炎症などのトラブルが起こりやすくなります。

これらに加えて、悪阻(つわり)がひどかったりすると、歯磨きの時間が短くなってしまったり、おなかの中の赤ちゃんが大きくなって胃が圧迫されるようになると、1回の食事量が減り、間食も多くなってしまいがちで、ムシ歯や歯ぐきの炎症は、ますます悪化しやすい状態になります。

最近の研究によると、妊娠中のお母さんの歯周病は、早産や低体重児出産などの可能性を高めることも指摘されていますので、妊娠中の方やこれから妊娠を考えている方は、特に日頃から口の中の管理に気をつけてください。

【妊娠中に自宅でできる簡単セルフケア】

◎食後に水分を補給する

口の中のムシ歯菌や歯周病菌などの増殖を抑えて、唾液が出やすくなります。

◎キシリトールやフッ素を活用する

キシリトールはフッ素の効果を助けます。このフッ素は、強い歯を作って再石灰化を助けます。

※キシリトールについては、コチラをご参照ください。◎適度に運動し、リラックスする

妊娠中は免疫力が落ちてストレスにも弱くなりますので、適度な運動とリラックスした生活で、ストレスをためないようにしましょう! また、太陽の光に当ることで、体内でビタミンDが作られ、それによってカルシウムが多く吸収されるため、歯も強くなります。

【歯磨きを工夫する】

・つわりの時は、体調や気分の良いタイミングで磨きましょう

・のどの方にだ液がたまると吐き気をもよおすことがありますので、下を向いて磨きましょう

・ニオイに敏感になりますので、苦手な場合は、ハミガキ粉はつけずに磨きましょう

・のどに近い粘膜を刺激して吐き気をもよおすことがありますので、できるだけ小さな歯ブラシで、

こまめにうがいをしながら磨きましょう妊娠中は、時期によって歯科治療の内容も制限されてしまうことがありますので、早めの対処と日頃のケアが大切です。

- 親知らずは、抜かないとダメですか?

-

院長

親知らずは「第三大臼歯(だいさんだいきゅうし)」や「智歯(ちし)」とも呼ばれ、第二大臼歯(12歳臼歯)の奥に位置していて、20歳前後で生えてくることが多く、痛みや腫れなどのトラブルが起こるのも、この時期が多いようです。

【抜歯が必要な場合】

親知らずは、埋まったまま出てこない場合や、はじめから歯胚(しはい:親知らずの卵のこと)がなかったり、正常に上下でしっかり噛み合っていたり、生えてくるスペースがないため横や斜めに倒れているなどの個人差がありますが、悪影響がなければ、必ずしも抜歯しないといけないわけではありません。

ただし、一番奥に生えるために歯ブラシが届きにくくて不潔になり、炎症を起こしやすくなりますので、日頃からしっかりと管理することが大切です。

当院では、繰り返して痛みや腫れがある場合や、ムシ歯になってしまった場合には、隣の歯の健康のことも考えて、抜歯をおすすめしています。

抜歯を希望される場合には、特に下の親知らずを抜いた後に術後の腫れが出ることがありますので、余裕をもって抜歯の予定を組んだ方が良いでしょう。

- 指しゃぶりが、なかなか直らないのですが…

-

副院長

赤ちゃんは、お母さんのお腹の中にいる時から指を吸って、母乳を飲む練習をしています。小さい頃の指しゃぶりは、モノを飲んだり、食べたり、口に運んだりする練習で、成長過程のひとつですので、3歳くらいまでなら心配することはありません。

ただし、長い間、指しゃぶりをしていると、

・上顎前突(じょうがくぜんとつしょう)…上の前歯が指に押されて前へ出てくる症状

・開咬(かいこう)…奥歯で噛んでも上下の前歯に隙間ができる症状

・歯列狭窄(しれつきょうさく)…上の歯列が狭くなって歯並びが悪くなる症状

などが出てくることがありますので注意が必要です。

幼児の指しゃぶりには、赤ちゃんの頃の指しゃぶりがくせになって無意識でしているものや、不安や緊張を感じた時に、気分を落ち着かせるためにしていることがあるようです。

3歳~5歳になる頃には、幼稚園や保育園での外遊びや運動などエネルギーやストレスの発散場所が増えたり、集団生活を通じて広がっていく人間関係の中で、色々な経験をして「人に指しゃぶりをしているところを見られたら恥ずかしい」とか「部屋の中でひ、ひとりで指をしゃぶっているよりも、外で遊んだ方が楽しい」などの自覚が芽生える時期ですので、自発的に止めようとする子供も出てきます。

【指しゃぶりの対処方法】

・外遊び、ブロックあそび、積み木、おままごとなど、手を使う遊びをさせる

・指しゃぶりに気が付いたら手をつないであげたり、抱っこをして、さり気なく手を口にいかないようにする

・寝ている時に、手をつないであげる

手ぶくろや絆創膏を貼って、指しゃぶりができないようにする方法は、成功率が低く、また、叱ったり指を口から引き離したりすることは、一時的には成功しても、隠れて指しゃぶりをしたり、ストレスや罪悪感を子供が感じてしまいますので、あまり良い方法とはいえません。

親が焦れば焦るほど、子供には緊張感が伝わりますので、できるだけ穏やかな気持ちで、手をつないだり、抱っこをしたりしてスキンシップをはかって、声をかけたり、絵本を読んだり、遊びに誘ったり、話をしたりして気分転換させるなど、長い目で見守ってあげてください。