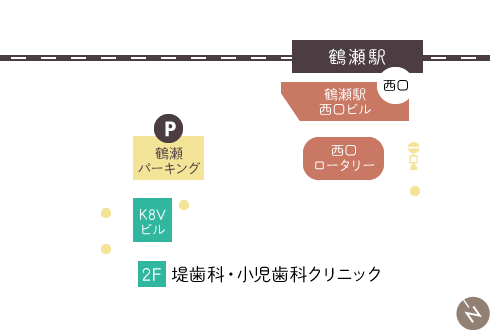

富士見市の歯医者 堤歯科・小児歯科クリニックの歯のお悩み相談室

- 堤歯科・小児歯科クリニック

- TSUTSUMI DENTAL & PEDIATRIC DENTISTRY CLINIC

- Q&A

- お悩み相談室

- HOME

- お悩み相談室

- あなたのお悩みはなんですか?

- 当院に、よく寄せられる歯や口に関するお悩み・ご相談の解決法をご紹介しています。

ご自分の歯や口のこと、お子様の歯や口のことで気になる方、改善したいところがある方、ぜひご参考ください。

全てのカテゴリー

- 歯科健診で「歯ぐきのスジが長い」と 言われたのですが…

-

院長

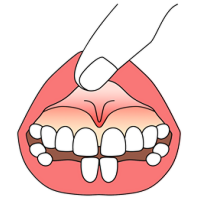

【上唇小帯(じょうしんしょうたい)とは?】

上唇小帯とは、上唇(うわくちびる)と歯茎をつなぐ「すじ」のことです。

・正常な場合

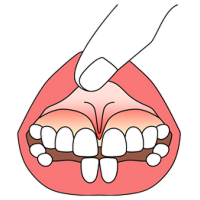

・長い場合

1歳6ヶ月検診や3歳児検診などで問題ありと指摘されることもあるようですが、上唇小帯の位置の異常で問題となるのは、次の2つです。

1.正中離開

歯と歯に入り込んだ「すじ」が原因でいわゆる「隙っ歯(すきっぱ)」になってしまうことがあります。

2.仕上げ磨きがしにくい

仕上げ磨きの際に、痛くていやがることがあります。対策としては、指で「すじ」を覆うように保護して前歯を磨きましょう。

【治療法】

ほとんどの場合、この上唇小帯は成長とともに上の方に上がって、問題のない位置に落ち着くため、大人の前歯が萌出してくる6歳~7歳まで、経過を観察します。その後、必要があれば、麻酔をして上唇小帯を切開することがあります。

長さや太さには個人差がありますので、ご心配な方は一度、歯科医院にご相談いただくことをおすすめします。

- 鏡で見ても、虫歯じゃなさそうなんだけど!?

-

副院長

【「噛みしめ・歯ぎしり」を自覚しましょう!】モノを噛むと痛い! 歯ブラシが当たると痛い! 甘いもの・酸っぱいものなどを食べるとしみる! だけど何もしてないときは痛くない…何だろう?もしかしたら、自分では知らないうちに「歯ぎしり・食いしばり・噛みしめ」などを、無意識のうちにしているかもしれません。

「歯ぎしり・噛みしめ」は、ストレスや疲れによるものが原因と言われています。「歯ぎしり・噛みしめ」は、大人でも子供でも、多かれ少なかれ誰でもしている一種の「くせ」です。したがって、問題がない限りは、様子を見ていてかまわないのですが、時には次のような問題が起こることがあります。◎歯への影響歯がすり減る、歯が破折する、歯がしみる、詰め物やかぶせ物がはずれる、奥歯全体が痛む、噛むと痛いなど。◎歯ぐきへの影響歯ぐきが下がる、歯ぐきの骨が凸凹してくる、歯周病が悪化するなど。◎その他の影響顎関節症、口が開けづらい、開け閉めると痛い、肩こりなど。

これらの症状のすべてが「噛みしめ・歯ぎしり」からくるわけではありませんが、原因になっている場合があります。

◎下図のような変化があれば要注意です! 口の中に、こんな状態は見られませんか?

たとえ症状がなくても、このような状態があれば「噛みしめ・歯ぎしり」をしている可能性が十分にあります。

・歯のすり減り

・根元のえぐれ

・骨の凹凸

【対策】

◎日常生活 … 一番良いのは「噛みしめ・歯ぎしり」に気づいて自覚することです!!

・「噛みしめ」ていないリラックスした状態をおぼえましょう

肩の力をぬいて「フー」と息をはき、唇を軽く閉じてみてください。上下の歯がわずかに離れている状態だと思います。その位置が、理想的なリラックスした位置です。日中も就寝中も、この状態で過ごせれば理想的です。

・日中の「噛みしめ」を気にしてみましょう

勉強や仕事をしている時、テレビやパソコンに夢中になっている時、運転している時、緊張している時…ふと気づくと噛みしめていたりすることが誰にでもあります。ただ、意外に気づきにくいものです。このような時は、リラックスした状態を意識してみてください!

◎就寝前

・枕を低めにしましょう。

・布団に入ったら、あお向けになって、手も足も少し開きぎみにします。

・その後、顎を脱力し歯を離した状態にします。

・次に、身体全体もリラックスします。

◎マウスピースの使用

日中は自分で気をつけることができても、就寝中は気にすることができません。

もし起きている時に、顎(あご)や歯が痛い、歯が浮いた感じがする、顎が疲れているなどの症状が続く場合は、将来的に歯や顎へのダメージが大きくなってしまいますので、対策として就寝中にマウスピースを使用して、歯や顎にかかる負担を和らげる方法をお勧めしています。

- 子連れでも大丈夫?

-

副院長

【大丈夫です!】

多くのお母様方が、ご自分の治療やクリーニングの際にお子様をお連れいただいております。

当院ではキッズスペースがあり、お母様方の診療中に、お子様にDVDを見てお待ちいただいたり、ご心配であれば、スタッフが近くで抱っこしておあずかりさせていただきます。

また、場合によっては(お母様が)抱っこしたままの状態で処置をさせていただくことも可能です。

小さなお子様がいらっしゃると、ご自分の事は、どうしても後回しになってしまいがちです。

でも、ムシ歯は、お母さんからお子様にうつってしまう病気です。

ご自身の歯の健康はもちろん、お子様のムシ歯予防のためにも、お困りのことがあれば、お手伝いいたしますので、ぜひ(お子様を)お連れください。

- 子どもが、仕上げ磨きを嫌がるんです…

-

副院長

仕上げ磨きをしっかりしなくては…という気持ちは大切です。

ただ、一生懸命になるあまり、怖い顔になってしまったり、ハブラシを持つ手にも力が入ってしまい、(お子様が)「怖い」、「痛い」、「気持ち悪い」と思ってしまって、なかなか上手に仕上げをさせてくれず、余計イヤイヤになってしまうことがあります。

【 仕上げ磨きのポイント】

◎優しくみがく

ハブラシはエンピツ持ちで、軽く磨く歯をなぞる感覚で!

◎上唇小帯や歯ぐきは反対の指でガード

口の中はやわらかいため、敏感なスジや歯ぐきは指で保護してあげましょう!

◎楽しく歌を歌いながら、お話をしながら

仕上げをしてあげるお母さんがニコニコ楽しくできるといいんです。必死の形相を、お子様は察します!

◎マネをさせてみる

歯磨きもスキンシップのひとつと考え、例えば、お子様に歯ブラシを渡して「ママの歯を磨いてくれる?」、「磨きっこしようね!」と声をかけたり、歯磨きが上手にできるお友達の仕上げ磨きをみせてもらうなど… 力まずに、どんどんコミュニケーションを図りましょう!

◎お風呂でハミガキ・うがいの練習

眠いと不機嫌になるのは子供も一緒です。お風呂でハミガキ、うがいの練習してみては?

◎ハミガキ粉は補助的な役割

ハミガキ粉の苦手なお子様には、無理に(ハミガキ粉は)使う必要はありません。

目的は汚れをハブラシで 落とすこと。

ハミガキ粉が原因で、歯磨きそのものが嫌いになってしまっては困ります。

また、ハミガキ粉を使えるお子様には、いろいろな香りつきのものがありますので、お気に入りのものや、日によって香りを替えて気分を変えるのも楽しいのではないでしょうか?

・1歳半~2歳半の頃は、歯磨きをイヤがる子供が多いこと

・眠い時は機嫌が悪くなること

上記を知っていただいて、力まずに長い目で見守り、日々工夫をしてあげてください。

必ずできるようになります。

- 「フッ素」は、いつ頃から始めれば良いの?

-

副院長

「フッ素」は、ハミガキ粉に含まれていたり、歯科医院で塗布したりする医薬品です。

歯に塗って膜を作ることによって、歯に汚れがつかないようにすれば、虫歯菌から歯を守ることできるので、虫歯予防に大きく活躍しています。

このフッ素を長期間、定期的に使用することによって、次のような「ムシ歯予防」に効果があります。

◎歯の質を強くする

乳歯や生えたての歯は軟らかくて弱いので、フッ素によって表面を溶けにくい性質に改良できます。

◎歯の修復を促進する

フッ素は、食事の後にキズついた歯にカルシウムやリンを再沈着(再石灰化)させる働きがあり、歯の修復を促進します。

◎酸産生を抑える

酸産生とは、細菌が(歯を溶かす働きのある)酸を作ることです。フッ素は、ムシ歯菌の働きを弱めたり、ムシ歯菌が作りだす酸の量を抑えたりします。

【いつ頃から始めれば良いの?】

歯は、生えたての時期ほどフッ素をよく取り込むと言われています。下の前歯に乳歯が生えてくる6~7ヶ月頃からフッ素は可能です。

当院では、小さい頃から歯科医院に慣れていただくように、早い時期からのフッ素をお勧めしています。

フッ素はムシ歯予防に非常に効果的ですが、フッ素だけでは完全にムシ歯を予防することはできません。「正しい歯磨き」を毎日行うことや「食生活」にも気をつけましょう!